【WebShop】かご展

<〜7月22日(日)22時>

7月8日で展示終了したかご展の作品を

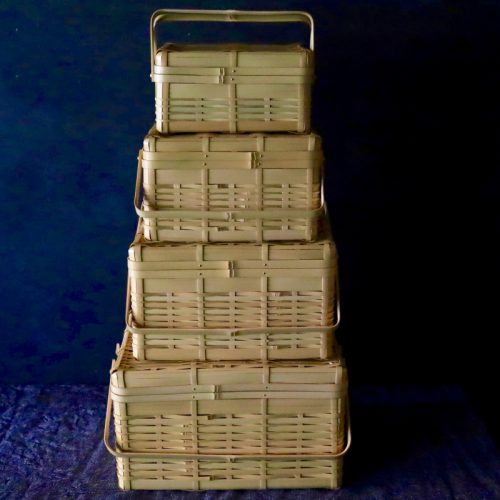

オンラインショップにてご紹介しております。 src=”http://copse-copse.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/IMG_9828-500×330.jpg” alt=”” width=”500″ height=”330″ class=”alignleft size-medium wp-image-15971″ />竹、ヤマブドウ、アケビ、コリヤナギなど

それぞれの素材の魅力を感じていただきながら

目に涼やかなかごをご覧ください。

Webかご展

7月23日(日)22時まで

竹内啓子(アケビ)

筒井幸彦(山葡萄)

キノネ工房/長谷川由美子(竹)

Basket Moon(コリヤナギ)

まずは今回初めてご登場いただくキノネ工房の長谷川由美子さん。

まずは今回初めてご登場いただくキノネ工房の長谷川由美子さん。

国内では珍しいコリヤナギでかごを編んでいるのが「Basket Moon」さん。

国内では珍しいコリヤナギでかごを編んでいるのが「Basket Moon」さん。

青森県弘前市でアケビを中心に手がける竹内啓子さんの

青森県弘前市でアケビを中心に手がける竹内啓子さんの

バリエーション豊かなかごが勢ぞろいする9日間。

バリエーション豊かなかごが勢ぞろいする9日間。 細網代はボディの真ん中あたりにハンドルをつなげた

細網代はボディの真ん中あたりにハンドルをつなげた

虫喰いや太いツルを活かした太網代は

虫喰いや太いツルを活かした太網代は とりあえず大きめが2点。

とりあえず大きめが2点。 細網代のショルダーバッグは人気のデザインで

細網代のショルダーバッグは人気のデザインで 最近人気のマカロン型も入荷しています。

最近人気のマカロン型も入荷しています。 小さめバッグは普段に気軽に持てると人気です。

小さめバッグは普段に気軽に持てると人気です。 そのほかご希望のサイズや形がありましたらオーダーにも対応してくれますので

そのほかご希望のサイズや形がありましたらオーダーにも対応してくれますので

アーティスティックな乱れ編み。

アーティスティックな乱れ編み。

今年は暖冬で雪が少ないようですが、

今年は暖冬で雪が少ないようですが、 雪に閉ざされる冬、農閑期の手仕事として栄えてきました。

雪に閉ざされる冬、農閑期の手仕事として栄えてきました。 最近は手にしっくりなじむレザーを持ち手に使ったアイテムも手がけています。

最近は手にしっくりなじむレザーを持ち手に使ったアイテムも手がけています。 ヤマブドウの蔓を採るところから手がける筒井幸彦さん、

ヤマブドウの蔓を採るところから手がける筒井幸彦さん、 紅籐と帆布やレザーの組み合わせにセンスが光る「ardem su o(アーデムスオー)」

紅籐と帆布やレザーの組み合わせにセンスが光る「ardem su o(アーデムスオー)」 伝統の手技を生かしながら今の暮らしに合うかごを手がける

伝統の手技を生かしながら今の暮らしに合うかごを手がける かご好き、バッグ好きはたくさんいらっしゃると思いますが

かご好き、バッグ好きはたくさんいらっしゃると思いますが サイズはもとより細網代、太網代といった編み方のほか、

サイズはもとより細網代、太網代といった編み方のほか、 裂き織りのstoffaさんは久々のご登場。

裂き織りのstoffaさんは久々のご登場。 最後に初お目見えの「みん。」さんは、刺し子でバッグやポーチを作られています。

最後に初お目見えの「みん。」さんは、刺し子でバッグやポーチを作られています。

シンプルな手縫いのあとがそのままグラフィカルなデザインになっています。

シンプルな手縫いのあとがそのままグラフィカルなデザインになっています。 先日の、彗星菓子手製所の和菓子カフェも盛況をいただき、

先日の、彗星菓子手製所の和菓子カフェも盛況をいただき、 騎西屋の関口まゆみさんも、素敵な浴衣姿で

騎西屋の関口まゆみさんも、素敵な浴衣姿で 紺白をきりりと

紺白をきりりと 艶やかな柄を大胆に〜

艶やかな柄を大胆に〜

浴衣って本当に楽しいです!

浴衣って本当に楽しいです! とにかくいろいろ着てみると、最初は漠然としていたイメージが

とにかくいろいろ着てみると、最初は漠然としていたイメージが 布に包まれている感覚も心地よく、

布に包まれている感覚も心地よく、 今年も豊富なラインナップで見応え十分です。

今年も豊富なラインナップで見応え十分です。 昨日は騎西屋さんが帯留めやかんざしをたくさんお持ちくださいました。

昨日は騎西屋さんが帯留めやかんざしをたくさんお持ちくださいました。 展示の前に三勝さんに打ち合わせにうかがった際、

展示の前に三勝さんに打ち合わせにうかがった際、 よくみればにじみが出てたり、わずかに染めに不具合があったり。

よくみればにじみが出てたり、わずかに染めに不具合があったり。 素人には指摘されて、ああなるほどと気づく程度です。

素人には指摘されて、ああなるほどと気づく程度です。 親子でペアが楽しめるものや、

親子でペアが楽しめるものや、 男性の浴衣もあります。

男性の浴衣もあります。 自分に似合う一枚に出会うお手伝いもさせていただきたく

自分に似合う一枚に出会うお手伝いもさせていただきたく