【2月の企画展】スープとパンのうつわ

<2月23日(木)〜3月4日(土)>

2月の企画展は器展。

スープとパンをテーマに行います。 朝昼晩、おいしいスープとパンがあれば幸せです。

朝昼晩、おいしいスープとパンがあれば幸せです。

〝味噌汁とご飯〟という組み合わせにも似ていますが、

味噌汁とご飯ではなんだかわびしい気持ちになるのに、

スープとパンならご馳走の気分になるから不思議です。

具沢山のスープはメインディッシュに匹敵する存在。

スープとパンに似合う、お気に入りの器があれば

さらに元気に日々を乗り越えられそうです。 初めてご紹介の関口憲孝さんは、久々にいい器に出会えたな〜と

初めてご紹介の関口憲孝さんは、久々にいい器に出会えたな〜と

この数年、感動した作家さんのお一人です。

白磁から黒釉、青彩など、幅広い器をつくられていますが、

どれも使うほどにしみじみ素晴らしいです。 さらに鉄作家の上田裕之さんの、フライパンやナイフも登場。

さらに鉄作家の上田裕之さんの、フライパンやナイフも登場。

こちらは受注となる予定ですが、フライパンは軽くて、

焼き上がりカリッとおいしく仕上がるすぐれものです。 昨年4月の花器展で初めてご紹介して好評をいただいた福岡彩子さんは

昨年4月の花器展で初めてご紹介して好評をいただいた福岡彩子さんは

今回はプレートやスープボウルを中心にご紹介。

美味しいもの番長の陶芸家の福岡彩子さんご推薦の奈良のパン工房、

「coeur(クール)」さんからおいしいパンも届きますよ。

おなじみ工房イサドさんは久々の企画展ご参加。

イサドのカッティングボードやパン皿に盛るだけでたちまち美味しさが倍増します。 八木橋昇さんはスープ皿のほか大小、土鍋や耐熱器が到着予定!

八木橋昇さんはスープ皿のほか大小、土鍋や耐熱器が到着予定!

寒い時期を経て野菜が旨味を増す季節、ぜひことことスープを煮込んで

あたたかく日々をお過ごしください。

会期中、コプスから徒歩5分のスノウドロップで

今回展示の作家さんの器でスープランチをお楽しみいただけます。

こちらもお楽しみに!

<スープとパンのうつわ>

2月23日(木)〜3月4日(土)

*会期中無休

関口憲孝、福岡彩子、八木橋昇(陶)

工房イサド(木工)

上田裕之(フライパン、包丁)

2月25日(土)12時〜

奈良・生駒「coeur(クール)」の天然酵母パン販売

2月28日(火)10時〜

「ポリ袋とフライパンでパンづくり」講師:梶晶子(happy DELI)

参加費4500円(試食とスープ付き、お持ち帰りのパン種つき)

詳細はこちら→⭐︎

【入荷情報】仁城義勝さんの漆

日ごとに秋が深まるこの時期、いつも仁城さんから器が届くのが楽しみです。

仁城さんは一年でサイクルを決めて制作されています。

冬の間、乾燥させた木を木取りして、成型した後、湿気の多い夏にかけて漆を塗り、

秋に各地にお届けるするのが仁城さんのスタイル。

素材に適した季節に加工するだけでなく、一年のなかで作業を区分けすることで

無駄な手間や工程を省くことにもなるのだといいます。

当然、入荷も一年に一度。ご要望いただいても在庫がなければ、一年お待ちいただくことになりますが、

そんな工程を含めてみなさん仁城さんのものづくりを理解し、愛してくださっています。

なんと、息子の欠けたお椀も一年経って美しく修理していただき戻ってきました。

しかも費用は1000円!こんな値段で申し訳ないと思いますが、

「大事に使ってくださっているからいいんです」と仁城さんの言葉に涙。

修理をお願いしなくてもよいように、大事にします!

NO.6のお椀は日常づかいにおすすめのスタンダードなデザイン。

蕎麦やうどん、丼にも活躍するNo.2の大きなお椀も入荷しています。

菓子皿として活躍する小さなプレートも素敵ですよ。

人気の入れ子椀セットはキャンセルが出ましたので数個あります。

<入荷アイテム>

No2.お椀(丼)栃

No.5 お椀

No.6 お椀

No.12 入れ子椀

No.39 小鉢(カップ)

NO.I56 小皿

これからの季節に活躍するアイテムばかり。

まだオンラインにアップできておりませんが、近々アップします!

仁城義勝さんのOnline shopへ >>

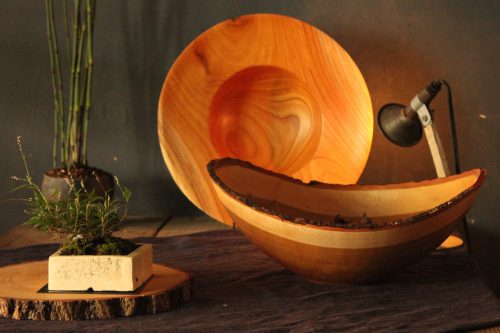

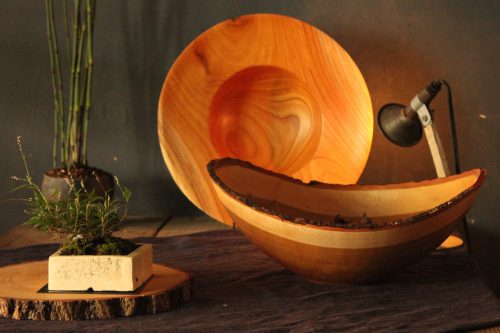

【森にいます展】加藤育子さんの木工

会期も半ばになりましたが「森にいます」展ご参加の、加藤育子さんの作品のご紹介。

加藤さんが制作されているのは静岡・藤枝市。

きこりのご主人が伐採した木を使って、作品をつくられています。

今回は、藤枝の奥地の鎮守の森の一部で伐採された

山桜の木をつかった作品を中心に制作してくださっていますが

どの作品がどこで伐られた木でつくったか、すべてわかるそう。

木工作品の多くは、木を乾燥させてから制作しますが、

加藤さんは乾燥させる前の生木を使うのが特徴。

旋盤という機械にかけて木を挽くと、水分を多く含んだ樫は水しぶきのような

樹液が飛び散り、桜の木はピンクの樹液がしたたり落ちるそうです。

まさに伐採後も木は生きているんですね。

その後、乾燥を経て自然な歪みやフォルムが生まれますが、

このような工程で作られた木の器はおどろくほど軽いのも特徴。

大きくうねった年輪が、そのままアクセントとなって存在感あふれる

作品になっています。

白っぽい木肌は樫の木、赤みを帯びた器は桜。

樹種によって異なる風合いがそのままデザインとして

楽しめるのが木の器の魅力です。

大きなボウルにサラダをたっぷりと、パスタやフライも合いそうです。

フルーツボウル感覚でインテリアに飾っても素敵ですね。

今回の展示では、これまで加藤さんの器を求められてきたリピーターの方も

たくさんお越しいただいていますが、一度手にすると吸い込まれるように魅了される

不思議な力を備えた器の魅力をあらためて実感。

ひとつひとつ異なるフォルムもまた、一期一会のよろこびとなります。

伐られることで木は、ひとつの命を終えますが、こうして素晴らしい作品になることで

あらたな役割を果たす。加藤さんは自然の循環の一端をに担っているのだと気付かされます。

両手で抱えるほどの大きな器からお箸まで、

生命力に満ちた作品が、まだまだたくさんそろっています。

ぜひ10月1日(土)の最終日までお越しいただけましたら幸いです。

「森にいます」展初日のご紹介はこちら→⚪︎

【森にいます展】加藤育子さんのスプーンづくり

あいにくの雨のなか「森にいます」展スタート。

初日は加藤育子さんが来店くださり、

スプーンづくりのワークショップを行いました。

キャンセル待ち続出の人気ワークショップ!

荒削りしたスプーンからひとつひとつ選んで

小刀で削っていく作業。危ないので手袋もご用意くださいました。

みなさん、もくもくと没頭しつつ、仕上げにやすりで削ると

丸みを帯びた美しいスプーンができました。

蜜ろうを塗ると、しっとりと木目が浮かび上がって風合いよく仕上がります。

この蜜ろうも、加藤さんが杉の丸太をくりぬいて

自然に近い状態で養蜂しているミツバチの巣がらから採ったもの。

山の命をいただいて、大切に引き継ぐという

加藤さんのものづくりへの思いを改めて実感しました。

最後にいただいた、その蜂蜜の味わいもまた格別。

「こんなにフルーティで濃厚な蜂蜜食べたことない!」と

大いに盛り上がりました。

貴重なひととき、加藤さんありがとうございました。

【企画展】明日から「森にいます」展!

いよいよ明日から加藤育子さん(木工)と榊麻美植物研究所の

「森にいます」展はじまります。

静岡から加藤さんの作品が到着しましたー!!

大きなボウルから、プレート、カッティングボード、なんと

コプスのロゴを象ったような家型の箸置きまで、

充実のラインナップ!

加藤さん、先月の展示でも早々に完売されて

手持ちの作品がほとんどなくなったほど。

しかも、保育園児のおぼっちゃまが体調崩されたりと、

限られた制作時間でこんなにも素晴らしい作品を

ご用意くださったと思うと感激です。

午後、榊さんが西東京市のアトリエからスーパーカブで到着。

特製のカブは荷台に木製の箱がついた搬入仕様。

これで都内近郊ならどこでも運べるそうです。

スーパーカブも榊さんが乗るとおしゃれに見えるから不思議ですね。

盆栽も実がなったものや色づき始めたものなど秋の気配。

そしてそして、榊さんの盆栽をプラスすると

木が生き生きと輝き始めたように見えました。

「森にいます。」というタイトルにふさわしい展示になりそうです。

明日22日は加藤さん在店くださいますので、

ぜひ山の話を聞きながら、お気に入りの器を見つけてください。

<森にいます〜加藤育子(木工)+榊麻美 植物研究所(盆栽)>

9月22日(木)〜10月1日(土)*会期中無休

▪︎「秋を楽しむ盆栽づくり」講師/榊 麻美

9月24日(土)11時〜/14時〜 参加費3000円

【企画展】森にいます〜加藤育子(木工)+榊麻美 植物研究所(盆栽)

<9月22日(木・祝)〜10月1日(土)>

9月の企画展のお知らせ。

木工作家の加藤育子さんと、盆栽家の榊麻美さんの展示を行います。

加藤さんはきこりのご主人が伐採した木を

乾燥させる前の生木の状態で旋盤の機械にかけ

存在感あふれる作品を手がけています。

ときに木の皮をそのまま残し、虫食いの穴さえ生かした

作品は木の風合いにあふれ、どこまでもダイナミック。

仕上げは、野生に近い状態で飼育している

日本ミツバチの巣がらを精製した蜜蝋で。

そこには「山の命を引き継ぎたい」という思いが込められています。

今回は、人と植物の関わりをテーマに活動する

榊麻美さんの盆栽たちとともに、秋の気配が漂い始めた

森を散策するような気分で楽しんでいただける展示になりそうです。

お二人のワークショップも予定していますので

ぜひお楽しみに!

加藤さんのご紹介ブログ→⚪︎

<「森にいます」加藤育子(木工)+榊麻美 植物研究所(盆栽)>

9月22日(木)〜10月1日(土)*会期中無休

▪︎「ヤマザクラでスプーンをつくろう」講師/加藤育子

9月22日(木)11時半〜/14時〜 参加費2500円

*ただいま満席となりました。キャンセル待ちのみ受付中です。

▪︎「秋を楽しむ盆栽づくり」講師/榊 麻美

9月24日(土)11時〜/14時〜 参加費3000円

*いずれも税別。お申し込みはcopse まで。

【入荷情報】工房イサド

額(ナラ、B5サイズ)¥20000

気がつけばゴールデンウィークも目前!すっかり緑輝く季節となりました。

左上(タモ、25×16.7×H1.8㎝+把手10㎝)¥7200、右上(タモ、30×15.5×H1.8㎝+把手10㎝)¥7000、左下(30×17×H2㎝+把手10㎝)¥8000、右下(30×16×H1.5㎝+把手10㎝)¥7500

工房イサドさんから久々に入荷アイテムが到着しました。今回のメインは額縁! 最近、イサドさんが力を注いでいるアイテムのひとつですが、グラフィカルでいて、素材感を余すことなく生かしたデザインに、ひと目惚れしました! 厚みを生かした贅沢なデザインが、そこはかとなく力強さを漂わせます。

丸盆(クリ/濃染、直径30㎝)¥13000、丸盆(クリ、直径30㎝)¥12000

懐かしいような、新しいような。そんな普遍性を備えた存在感がなんともイサドさんらしい。

右上(タモ、22.4×12×H1㎝)¥4200、右中(タモ、17.8×14.5×H 1.2㎝)¥4000、右下(タモ、17.8×14.5×H 1.2㎝)¥4000、左上(タモ、27×14×H1㎝)¥4800、左中(ケヤキ、26×12×H0.8㎝)¥4200、左下(クリ、13×15.2×H1.8㎝)¥5000

右上(セン、直径11.5㎝)¥2800、右中(チーク、直径12㎝)¥3000、右下(キハダ、直径12㎝)¥3000、左上(チーク、直径11.5㎝)¥2800、左中(ケヤキ、直径11.5㎝)¥2800、左下(マツ、直径11.5㎝)¥2200

額縁のほかにも栗材のお盆やカッティングボード、コースターも入荷しています。

お盆は栗渋で染めたものとプレーンの2種、カッティングボードも大きめをたくさん送っていただきました。写真でアップしきれないほどありますので、お探しのサイズや木の種類などご要望ありましたらお問い合わせくださいませ。

明日から久々にスノウドロップのランチも再開。30日までの週替わりメニューは豚肉の照り焼きつくねと蕗/大泉産レタスサラダ/ジャガイモとそら豆の煮物などです。

<GWの営業について>

今週は5月1日(日)まで通常営業。来週(5月5日〜8日)はお休みをいただきます。

【作家紹介】加藤育子(木工)

加藤育子さんが制作されているのは静岡県藤枝市。

古い平屋の一軒家の納屋を改装して工房にしています。

藤枝は焼津市や静岡市に隣接した内陸の街。

富士山を背景に北部は山々が連なっています。

加藤さんのご主人は藤枝の森林組合に所属する木こり。

山を守るため、木を伐採し森を再生するため植林するのが仕事です。

加藤さんは伐採された木が、そのまま使われることなく山に置かれる様子を見て

「伐られた木を使えるものにして山の命を引き継ぎたい」という

思いに駆られ、木工訓練校に通うことからはじめたそう。

「樹齢700~1,000年の木を切る現場に立ち会ったとき、

年輪は細かく縮れ、古木は中心が空洞化し、力がかかった部分は

鈍い輝きを放っていました。誰にも作れない自然が作り出す美しさ。

でもキケンだからと伐られ捨てられるばかり。

自然に畏敬の念を持ちながら、きこりさん達の仕事に敬意を払い

木と向き合う仕事がしたいと思いました」。

そして加藤さんは伐採された木を生木のまま旋盤にかけ、プレートやボウルに仕上げます。

木工作品の多くは何年も乾燥させてから加工するのが通常。

生木のまま旋盤の機械にかけると、水分の多い樫は水しぶきが上がり、

桜からはピンク色の樹液がしたたり落ちるそうです。

山の命をいただく・・・山への感謝の気持ちが、

存在感にあふれた力強さを宿した作品を作り出すのです。

仕上げに使うのは、野生に近い状態で育てている日本ミツバチの蜜蝋。

養蜂まで手がけることで、山の恵みを丸ごと作品に託します。

藤枝を訪れたとき、山に連れていただきました。

山肌を縫うように曲がりくねった道をいくつも走ると、

ぽっかりと目の前が広がる尾根に出ました。

急斜面に立つと遠く駿河湾まで見渡す、絶景が広がります。

道路から離れたこんな現場では、伐り出された丸太を

みずから背負子(しょいこ)に背負って

細い山道を何往復もしながら運び出すのだそう。

想像するだけで大変な作業です。

もうひとつ連れていただいたのは、山あいの小さな神社。

昔から集落の人々に守られてきたシンボルのような存在の

鎮守の森を伐るという仕事では、ヤマザクラをはじめ

樹齢を経た木々がたくさん伐り出されました。

地域で大切に守られた木が、新たな命を宿し、生活を彩り長く愛される器となる。

悠久の時を超えて今、こうして使うことのできる幸せを実感します。

【入荷情報】icuraさんの木工

明日は祝日ですが通常営業。気がつけば2月に突入して、久々の常設展です。

明日は祝日ですが通常営業。気がつけば2月に突入して、久々の常設展です。 ご紹したいものがたくさん

ご紹したいものがたくさん

icuraさんからカッティングボードやコースター、スプーンなど届いています。必要以上に手間をかけず、木の素材感を生かしたアイテムは、使い勝手よく、お値段も手頃。今回は大きめのカッティングボードをお願いしたので、長さ30cmくらいの大振りサイズが充実!この大きさ、あまり見ないかも。大きめお探しな方、要チェックです。

明日は祝日ですがランチもご用意。明日からの週替わりメニューは牛肉のクッパとチャプチェと春巻きの定番メニューです。

tamaki niime展は終了しましたが、店内にはまだ企画展中!?と思われそうなくらいショールがたくさん。いろいろお楽しみにお越しください!

【仁城義勝展】御礼

仁城義勝展、21日の昨日、盛況のうちに終了いたしました。古臭い、敷居が高いと敬遠されがちな漆。どれだけの方がいらしていただけるのかと不安だらけでしたが、連日たくさんの方にお越しいただけて驚きました。うれしい悲鳴。ありがとうございます。

仁城義勝展、21日の昨日、盛況のうちに終了いたしました。古臭い、敷居が高いと敬遠されがちな漆。どれだけの方がいらしていただけるのかと不安だらけでしたが、連日たくさんの方にお越しいただけて驚きました。うれしい悲鳴。ありがとうございます。 「これから継続して扱われるんですか」と常連のお客さま。オープン以来、いつも片隅でご紹介していたのですが意外と存在に気付かない方も多かったようです。

「これから継続して扱われるんですか」と常連のお客さま。オープン以来、いつも片隅でご紹介していたのですが意外と存在に気付かない方も多かったようです。 それでも、お椀やプレートなど一部しかご紹介できなかったので、スグレモノの入れ子のお重をはじめ、大きなお皿やお盆など見て、たくさんの作品を見ていただける貴重な機会となりました。

それでも、お椀やプレートなど一部しかご紹介できなかったので、スグレモノの入れ子のお重をはじめ、大きなお皿やお盆など見て、たくさんの作品を見ていただける貴重な機会となりました。 バリエーション豊かな作品づくりの背景には、無駄なく木取りし、入れ子椀にしたり端材を箱ものにされるなど木の命を無駄なく使いたいという思いがあります。日常の道具として器をとらえ、木を守るだけ最小限に漆で仕上げた、潔いまでにシンプルな器。ものづくりの原点に触れた気がする9日間、5周年の記念にふさわしい日々となりました。貴重な機会をいただきました仁城さん、ありがとうございました。

バリエーション豊かな作品づくりの背景には、無駄なく木取りし、入れ子椀にしたり端材を箱ものにされるなど木の命を無駄なく使いたいという思いがあります。日常の道具として器をとらえ、木を守るだけ最小限に漆で仕上げた、潔いまでにシンプルな器。ものづくりの原点に触れた気がする9日間、5周年の記念にふさわしい日々となりました。貴重な機会をいただきました仁城さん、ありがとうございました。

*本日22日(日)はお休みをいただきます。次回の営業は26日(木)です。

朝昼晩、おいしいスープとパンがあれば幸せです。

朝昼晩、おいしいスープとパンがあれば幸せです。 初めてご紹介の関口憲孝さんは、久々にいい器に出会えたな〜と

初めてご紹介の関口憲孝さんは、久々にいい器に出会えたな〜と さらに鉄作家の上田裕之さんの、フライパンやナイフも登場。

さらに鉄作家の上田裕之さんの、フライパンやナイフも登場。 昨年4月の花器展で初めてご紹介して好評をいただいた福岡彩子さんは

昨年4月の花器展で初めてご紹介して好評をいただいた福岡彩子さんは 八木橋昇さんはスープ皿のほか大小、土鍋や耐熱器が到着予定!

八木橋昇さんはスープ皿のほか大小、土鍋や耐熱器が到着予定!

ご紹したいものがたくさん

ご紹したいものがたくさん