【入荷情報】八木橋昇さんの器

寒い季節に活躍するのが八木橋昇さんの土鍋です。

どんな料理にも映えるシンプルなフォルムとマットな黒の色合い。

容量たっぷりにして、持つ手に軽く使い勝手抜群です。

ただいま8.5寸の土鍋が入荷しております。

そのほか、黒呉須と粉引の玉縁5.5寸皿も。

いずれもリピーターの方が多いアイテム。

集いの食卓の必需品として活躍すること間違いなしです。

寒い季節に活躍するのが八木橋昇さんの土鍋です。

どんな料理にも映えるシンプルなフォルムとマットな黒の色合い。

容量たっぷりにして、持つ手に軽く使い勝手抜群です。

ただいま8.5寸の土鍋が入荷しております。

そのほか、黒呉須と粉引の玉縁5.5寸皿も。

いずれもリピーターの方が多いアイテム。

集いの食卓の必需品として活躍すること間違いなしです。

今年も残すところ数日となりました。

copseは年末年始のお休みをいただきます。

年末の営業は12月25日(日)が最終、年始は1月12日(木)より営業いたします。

長いお休みをいただき申し訳ありません。

最終日の夜は恒例の忘年会。

ともに店を支える仲間が集って、気がついたら日付が変わるまで

これからのコプスの展望を語り合っておりました。

本年は念願のwebリニューアルができ大きな節目の年となりました。

webshopも少しずつですがスタートでき、ご遠方からも足を運んでくださったり、

お問い合わせをいただく機会が増えたり。

盛大に6周年をお祝いしていただけたりと、これまで以上に実り多い一年となりました。

この場を借りて、日々支えてくださっている方、

たどり着いてくださったすべての方に御礼申し上げます。

来年も楽しい計画がたくさん!

写真は和歌山、田辺市中辺路町の田舎ごはんとカフェ朴さん。

最寄駅から車で1時間の山のなかですが、

素晴らしいロケーションに囲まれた築100年の古民家カフェです。

来夏、こちらでコプスのポップアップショップを

させていただいただけることになりました!

近くには水遊びが楽しめる清流もありますので、夏旅の予定にぜひ!

そのほかにも、続々スペシャルな企画をたくさん予定していますので、

どうか来年もおつきあいいただけましたら幸いです。

オープン以来、定番アイテムとして

ご紹介させていただいている大隈美佳さんの器が入荷しました。

今回は茶碗、プレート、取り皿など、動物シリーズが中心です。

プレート皿の絵付けが今回はまた新鮮。

眺めているだけで癒されます。

webshopにも少しずつアップしております。

すでにお待ちのお客様が続々チェックしてくださっていますが

楽しみながらお選びいただけましたら幸いです。

カゴといえば夏が定番ですが

ardem su oさんのバッグは冬も素敵。 紅籐を編むところから、リネンや革、ニットまで幅広い素材のすべてを

紅籐を編むところから、リネンや革、ニットまで幅広い素材のすべてを

手がけているというから驚きです。 ニットのカゴバッグは、セーターを着ているような感覚。

ニットのカゴバッグは、セーターを着ているような感覚。

アンティークリネンのような深みのある素材感が素晴らしいショルダー(写真最上)は、

アンティークリネンのような深みのある素材感が素晴らしいショルダー(写真最上)は、

ハンドルに持ち替えるとトートになり2WAYで楽しめるスグレモノ。

夏のバッグ展のときに人気No.1だった三角のカゴバッグが

大きめにリ・デザインして再登場しました。 両サイドにリボンがついたバッグも

両サイドにリボンがついたバッグも

巾着のように口を絞ったり、口を内側に入れてコロンとさせたり

いろんなフォルムを楽しめるのがいいですね。 リネンの大きな丸型トートもたくさん荷物が入りそうで、何よりかわいい!

リネンの大きな丸型トートもたくさん荷物が入りそうで、何よりかわいい!

今回は革小物もたくさんご用意くださいましたが、こちらのガマ口財布も

発想が自在で楽しい気分で愛用できそう。

こんなユニークなアイテムがあるだけで毎日がちょっとずつ楽しく

過ごせそうな気がしますね。

ガラスというと夏のイメージですが、八木麻子さんの

作品は秋の終わりや冬のはじめの澄んだ空気がお似合い。

どうしてもこの季節にご紹介したいと思っていました。

アクセサリー用のボックスにも描かれている花びらは、

アクセサリー用のボックスにも描かれている花びらは、

八木さんのアイコンとも言えるモチーフです。

八木さんが制作されているのは“フュージング”という技法。

板ガラスやガラスフリットを専用の糊を使用して貼付け、

電気炉内で加熱することによりガラス同士を熔着させ、

さらに削ったり形を整えて完成させる方法です。

吹きガラスと異なり、色あわせや形の表現の自由度が高いのが特徴。

さらに、色彩の美しさを表面をストレートに表現するため

光に反射しないよう表面をマットに削ることで

凛とした雰囲気のなかに、やわらかな色が溶け合う作品に仕上げているのです。

可愛らしい印象ですが、身につけてみるとやわらかな

可愛らしい印象ですが、身につけてみるとやわらかな

ガラスの光沢が品良く、装いに洗練を与えてくれます。

今回はアクセサリー中心となっていますが

ピアスは1個から選んでいただけ左右の組み合わせも自由。

さっそくつけてきてくださったお客さまの素敵なピアスを見て

さっそくつけてきてくださったお客さまの素敵なピアスを見て

うらやましく、ふつふつとピアス熱が湧いてきました。笑

イヤリングやブローチ、髪留めなどアイテムも豊富。

イヤリングやブローチ、髪留めなどアイテムも豊富。

箱も素敵で、おくりものにも喜ばれること請け合いです!

「冬のおくりもの」展、好評をいただいております!

素敵なものたくさんでいろいろご紹介したいと思いつつ

今ごろになってしまいました。

まずは77 NEEDLE WORKSのニット帽。

まずは77 NEEDLE WORKSのニット帽。

デザイナーとしても活躍されている

池田久美子さんが2012年にはじめたニットブランド。

編み込みの強さやバランスなど、編み方に独自の工夫を凝らされ

微妙な編み具合を誰かに託すことが難しいと、

なんとすべてお一人で編まれています。

縁の部分はほどよく締まり、フィット感が抜群。

ふんわりとしたかぶり心地も抜群です。

いつも素敵な帽子でご来店くださる、おしゃれ番長のお客さまも

「いろんなニット帽を被ってきたけど、この編み具合と

ウールの風合いに感動〜」と絶賛してくださいました。

人気No.1は大きなボンボンが付いた「CLASSIC(クラシック)」。

人気No.1は大きなボンボンが付いた「CLASSIC(クラシック)」。

エクストラファインメリノウールを使用しています。

原毛のなかで最高級のメリノウールを使用したもので、

カシミアに匹敵する繊維の細さを誇る素材。

これがまったくチクチクすることなく、シルクのような滑らかさ!

同じデザインでウール70%+アルパカ30%で編んだ「AUDLEY(オードリー)」と

同じデザインでウール70%+アルパカ30%で編んだ「AUDLEY(オードリー)」と

編み模様を少しシンプルにした「RYLAN(リラン)」(写真左)も人気です。

とんがり帽子がアクセントの「QUEEN(クイーン)」は、

とんがり帽子がアクセントの「QUEEN(クイーン)」は、

ウールの女王と呼ばれる発色に優れた英国製のウールを使用。

同じデザインでウール60%+アルパカ40%の「CROWN」もあります。

とんがらせても可愛いですが、ベレー帽風にもかぶれて楽しいです。

同じウール60%+アルパカ40%素材で仕上げた「MAYYLEE(メイリー)」(写真左)はスタンダードデザイン。

極太の毛糸で編んだ「LUNA(ルナ)」はざっくりとした風合いが魅力。

極太の毛糸で編んだ「LUNA(ルナ)」はざっくりとした風合いが魅力。

これもかぶると、かなり素敵。

エクストラファインメリノウールとベビーアルパカを使用した

エクストラファインメリノウールとベビーアルパカを使用した

イタリア製の極太糸で編んだ「BIANCA(ビアンカ)」(写真右)は

小さなボンボンとうっとりする肌触りがポイントです。

さりげなく個性を漂わせながら素材へのこだわりを秘めたニット帽。

「必要以上に存在を主張せず、でも着こなしをおしゃれに見せる

そんな帽子がつくりたかった」というこだわりが詰まった帽子は

写真や文字ではなかなか伝えきれないほど魅力にあふれています。

ぜひ手に触れて、たくさんかぶって確かめてくださいね。

今日は「冬のおくりもの」展にも

ご参加くださっている糸作家のソウマノリコさんの

「つくろいキノコ」のワークショップを開催。

キノコ型をした木製の道具で破れたり穴があいた服や靴下を

キノコ型をした木製の道具で破れたり穴があいた服や靴下を

つくろうというもの。

ソウマさんが木工作家の方にお願いして作られている

オリジナルのキノコ型を選ぶところからスタートします。

ひとつひとつ微妙に形が違うので

ひとつひとつ微妙に形が違うので

自分の手にしっくりなじむひとつを選びます。

このきのこ台に穴が空いた部分を当て、

つくろっていくのですが、穴の空き方、破れ方によって

つくろい方が異なります。

大きく穴があいてしまった場合は、空いた部分にまずは経糸を張り、次に緯糸を交差させていきます。

大きく穴があいてしまった場合は、空いた部分にまずは経糸を張り、次に緯糸を交差させていきます。

まさに織物のように縫うことで穴が塞がるばかりか頑丈に仕上がるのです。

チクチクと色を重ねるように縫い進めると、

チクチクと色を重ねるように縫い進めると、

破れたり穴が空いて、くたびれていたアイテムが、個性を放ちはじめ

生き生きと輝き始めるようでした。

「針仕事ってごはんをつくるのと同じくらい

生活の一部なのよね」とソウマさん。

長年アパレルのお仕事をされ、洋服のデザインはもちろん、

素材の開発など幅広く洋服作りに関われてこられたソウマさんは

大量生産大量消費のものづくりから少し距離を置いて、

現在は糸作家として活動されながら、

ワークショップも活動の一環として大切にされています。

「自分でつくろった服は、これからも大事にするはず。

きっとこれからお買い物するときも、長く大事にできる服を

選ぼうと意識が変わると思います」と。

慌ただしい年の瀬に、つくろいながら

慌ただしい年の瀬に、つくろいながら

なんだか大切なことをたくさん教えていただいた気がしました。

18日(日)に「くつしたクマ」の講座を開催する際に、

こちらの「つくろいきのこ」もしていただけることになりました。

若干ですが、ご希望の方がいましたらご参加ください。

講座のご案内ブログはこちら→◎

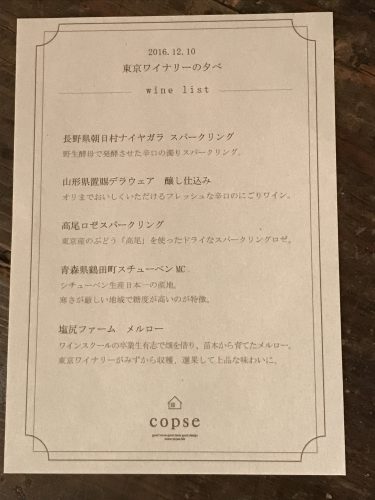

毎年12月に開催している東京ワイナリーの夕べ。

東京ワイナリーオープンの年から今年で3度目となる

今年も開催できて幸いです。

東京ワイナリーの越後屋さんもお越し下さり

ワイナリーやワインのお話をしてくださることで

一層、味わいが深まりました。

どのワインもフルーティかつフレッシュ。

5種類のワインに合わせてご用意くださったスノウドロップさんの

料理と絶妙のコンビネーションでした。

(写真は4種類ですが、これに東京産のぶどう「高尾」の

それはそれはおいしいスアパークリングロゼがありました)。

お越しいただいたかたに喜んでいただけて

今年も開催できてよかったなあと、つくづく。

本日、warmerwarmerさんから野菜が届いています。

これから毎月、企画展に合わせていただくことにしました。

今回はうえだみどり大根(長野)、バターナッツ南瓜(長崎)、

飛騨赤かぶ(岐阜)、村山早生ゴボウ(長野)など。

好評絶賛中の「冬のおくりもの」展とともに

楽しみにいらしてください。

冷たい北風が吹くなか

「冬のおくりもの」展はじまりました。

可愛いもの、素敵なもの、おしゃれのアクセントになるものなど

個性的なアイテムがたくさん揃いました!

どれもこれも選りすぐりのとっておき!ですが、

なかでも、はじめてのご紹介となる77NEEDLE WORKSさんの

ニット帽はぜひご覧いただきたいアイテムのひとつ。

丸みをおびたコロンとしたかたちが特徴ですが、編み込みの強さ加減が難しく、すべて池田久美子さん一人で

編まれているのだそう。毛糸の太さによって異なるデザインも魅力です。

同じく初登場のガラス作家の八木麻子さん。

キルンワークでアクセサリーや器をつくられていますが、

可愛らしさと洗練を備えた色使いやフォルム感が

大好きで数年前から追っかけてました。笑

思い続けば、いつか叶うものですね。

こうしてコプスにお迎えできて感無量。

今回はイヤリングやピアス、髪留め、ブローチなど

アクセサリー限定のご紹介となります。

ardem su oさんは夏の「かごとバッグ展」以来の再登場。

紅籐から布、皮革、、、とあらゆる素材を組み合わせてバッグや小物を

作られています。かごが似合う夏はもちろんなのですが、

ツイードやニットを合わせた冬のアイテムもユニークで

夏とは異なる魅力を楽しんでいただきたくでお願いしました。

そのほか同じ練馬区でご活躍のノラヤさん、糸作家のソウマノリコさんも。

お馴染みドライフラワーグリュさんのリースやしめ縄も初日から

完売続出でとても好評でした。

今日はあまり写真が撮れず明日以降、またレポートします!

都内初の醸造所としてオープン以来、注目をあつめる「東京ワイナリー」。

今や大泉の名所的存在ですが、copseの年末恒例!ワインを楽しむディナー会を

今年も開催します。

東京ワイナリーのワインは、澱を除かず自然のまま仕上げた味わいが魅力。

たくさんいただいても次の日に残らないのが不思議です。

お料理をつくるのは「スノウドロップ」。

地元の野菜をたっぷりつかった料理との相性も抜群で

ワインに合わせてひと品ずつお出しします。

ワインと料理のマリアージュを楽しんでいただく大人の会ですが

お子さま連れのご参加も歓迎です。

ご参加いただける方は事前のご予約をお願いいたします。

<東京ワイナリーの夕べ>

12月10日(土)19時〜

5500円+tax(ワイン込み)

*要予約。お申し込みはcopseまで。

昨夜はcopse6周年パーティ、

たくさんの方と一緒にお祝いできて幸せな夜でした。 先日も料理講座をしていただいた料理家のtottoさんは

先日も料理講座をしていただいた料理家のtottoさんは

おっきなあけびの花束とともにご家族で、 11月25日にご本を出版されたばかりのwarmerwarmerさんも、

11月25日にご本を出版されたばかりのwarmerwarmerさんも、

お忙しいなか駆けつけてくださいました。 石神井の守り主、氷川神社の宮司さんご一家も。

石神井の守り主、氷川神社の宮司さんご一家も。 ハーベストの石井さんも包丁とエプロン持参でパンを持って、

ハーベストの石井さんも包丁とエプロン持参でパンを持って、

スノウドロップの伊奈さんもごちそうたくさん。 稲吉さんの石皿に赤飯のおにぎりを素敵に盛り付けてくださいました。

稲吉さんの石皿に赤飯のおにぎりを素敵に盛り付けてくださいました。

時間を忘れて食べたり飲んだり、おしゃべりしながら

この地で暮らす幸せを噛みしめました。

年々copseは誰のものでもない、みんなのものという気がしています。

もちろん私をはじめスタッフと手塩にかけて日々育てていることには

ちがいないのですが、思いがけない魅力を誰かが見つけてくれたり、

私が知らないところで大事に思われていたり。

まるで子供がだんだんと成長して、ひとつの個性を持つような感覚。

そういえば、copseオープンの翌月生まれたKくん(最初の写真で

サンドイッチを頬張っています笑)は来春、小学1年生。

子供の成長はあっという間ですが、日々の成長を喜び、眺めているだけで

遠い親戚のような気持ちになってきます。そんな方がたくさんいるというのはなにより幸せ。

これからもcopseの成長をみなさまに見届けていただきながら

一日、一年を大切に7年目もがんばります!

*本日はお休みをいただきます。次の営業は12月1日(木)です。

集いの食卓展を華やかに盛り上げてくれたのが沖澤さんのガラスでした。

沖澤さんはグラス類のラインナップが豊富。

透明感にあふれた作品は、冬の澄んだ空気にきらめきを放ち

テーブルにプラスするだけで華やかな雰囲気になります。

tottoさんの料理講座→⚫︎でも、グラスがパーティの気分を盛り上げて。

デザートにコーディネートしても素敵です。

ワイングラスのデザインもさまざまですが、ステムの部分に装飾を凝らすだけでなく、

上げ下げしたときにぶれないよう底に重心を持たせるなど

使い勝手よくデザインされています。

サラダやパスタ料理に活躍しそうなプレートやボウルも

独特のフォルム間でテーブルのアクセントになりそうです。

吹きガラスのぬくもりと、ガラスの洗練を兼ね備えた沖澤さんの作品。

会期終了後も引き続きご紹介しておりますので、ぜひ手にとってご覧いただけると幸いです。

今回、初めてのご紹介となる阿部さん。若い女性に人気の作家さんのようで

連日阿部さんの器を求めてご来店くださる方がたくさんでした。

しかもみなさんキレイ系で身綺麗。キレイな人は美しいものが似合います〜。

「100年後のアンティークになる器」を目指し、丁寧なお仕事をされている阿部さん。

「100年後のアンティークになる器」を目指し、丁寧なお仕事をされている阿部さん。

リムに装飾を施したプレートが人気で、どれにしようか悩む方続出でした。

オブジェ感のある花器やキャンドルホルダー、ボウルなど

インテリアの主役になれるアイテムもいろいろ。

このサイズのものを型でつくるのは難しく、複雑な造形は手間がかかると思いますが

このサイズのものを型でつくるのは難しく、複雑な造形は手間がかかると思いますが

手間を惜しまず、誰もしていないことにあえて挑戦するのが阿部さんの信条。

一見可愛らしい器ですが、熱い思いが込められているのです。

繊細な装飾のアイテムが人気ですが、大ぶりなレリーフ柄も素敵。

繊細な装飾のアイテムが人気ですが、大ぶりなレリーフ柄も素敵。

tottoさんの料理講座で料理を盛り合わせたときも、色とりどりの料理に負けない

存在感で料理を引き立ててくれました。オリーブグリーンを思わせる色合いもいいですね。

角型の深皿はこれからの季節、スープのおいしさをひきたててくれる存在。

角型の深皿はこれからの季節、スープのおいしさをひきたててくれる存在。

フォルム感が抜群で、さまざまな料理に美しく映えそうです。

オーバルの器もテーブルのアクセントになってパーティに活躍。

オーバルの器もテーブルのアクセントになってパーティに活躍。

シンプルな器好きには、少し可愛すぎるかなと気後れしがちですが

アンティークのものとも相性よく、少しプラスするだけでテーブルに彩りが加わります。

集いの食卓展もいよいよ明日までとなりました。

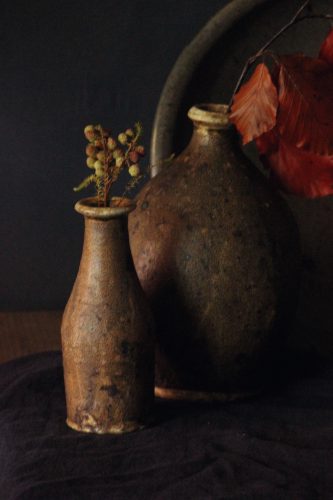

笠間で作陶されている稲吉善光さんの器は今夏からと

ご紹介は最近ですが、これまでにない土ものらしいどっしりとした風合いが魅力。

今回の展示でも、新作を含めその魅力を余すことなくご紹介させていただいています。

今回の展示でも、新作を含めその魅力を余すことなくご紹介させていただいています。

稲吉さんといえば風合いに富んだ鉄釉が魅力。

先日、tottoさんが料理講座でサラダボウルにと選ばれた大鉢は、

色とりどりの食材を際立てて魅力を発揮。

欠品していた片口もお持ちくださいました。煮物や和え物にと

これからの季節に活躍すること間違いなしの逸品です。

新作の山砂釉のテクスチュアも素敵。ざらっとした質感と

光沢を放つ風合いが独特です。

重厚感漂う花器も格別。

どれも一見地味に見えますが、使うほどに良さを実感できる素晴らしい作品ばかり。

ぜひ手にとってご覧ください。

稲吉さんのOnline shopへ >>

「集いの食卓」展もいよいよ残すところわずかとなりました。

今回、はじめてのご紹介となる安福由美子さんの器、

照明から耐熱器、大きなオーバルから小皿まで、幅広い作品をご紹介しています。

照明から耐熱器、大きなオーバルから小皿まで、幅広い作品をご紹介しています。

なんといっても魅力は独特の質感。

釉薬に金属を加えて焼き上げた錆鉄を思わせるテクスチュアは、

使い方が気になりますが、どんな料理を盛り付けても

染みたり表情が変わらないよう目止め加工されています。

料理も美しく映えるだけでなく、こんな器が欲しかった!と思わせるフォルムやサイズ感が絶妙。

料理も美しく映えるだけでなく、こんな器が欲しかった!と思わせるフォルムやサイズ感が絶妙。

みずから作陶された器で、カフェを運営されていたという

貴重なご経験も作品づくりに大きく影響しているのでしょう。

和にも通じる丸菱形皿は、お正月にも活躍しそう。

和にも通じる丸菱形皿は、お正月にも活躍しそう。

楕円のプレートは大人数のときにお菓子や料理を盛り付けて

楕円のプレートは大人数のときにお菓子や料理を盛り付けて

テーブルに置くだけで、思わず歓声があがりそうです。

金属を思わせる質感はガラスとの相性も抜群!

金属を思わせる質感はガラスとの相性も抜群!

陰影のなかに見事なコントラストを描き出します。

花器も素敵で、ニュアンスのある花が似合います。

花器も素敵で、ニュアンスのある花が似合います。

凛としたオーラをまといまがら、どんな器や食材も懐深く受け止める

おおらかで洗練された器にぜひ挑戦してみてください。

ただいま「集いの食卓」展、絶賛開催中!ですがお知らせ。

最終日の26日(土)夜、copse6周年のパーティを開催します。

5周年の節目の次は、10年まで淡々と静かに迎えるつもりでしたが

やはり思いをささやかなカタチにしたいと急遽開催することにしました。

一年はすぎてみればあっという間で、当たり前のように思いがちですが、

日々たくさんの方にお世話になりながらこうしてまた記念日を迎えられるのは

当たり前のことなどひとつもなく、奇跡のようにありがたいことです。

先日、開催したwarmerwarmerのワークショップで→⭐︎

代表の高橋一也さんがお話しされていた言葉が思い出されます。

「活動を続けていくことは思った以上に大変ですが、

大変だからこそ、たくさんの方に助けてもらえたり、

いい出会いに恵まれてきたのだと思う」。

古来種野菜の紹介や販売という誰もなし得ない世界で活躍されている方と、

大変さの質や乗り越えるべき壁の高さは到底比較になりませんが、

大変だからこそ日々素晴らしい出会いに恵まれ、たくさんの方に助けてもらえる。

それはそれで、なんと幸せなことなのだろうと改めて思いました。

一年一年、過ぎてみればあっという間ではありますが

こうして店を続けていられるのも足を運んでくださるみなさま、

「井」をはじめとする周囲のお店の方々、

そしてcopseをともに営む仲間が支えてくれているからなんですね。

当日はご近所であらたな店をスタートされた

スノウドロップさんにおいしいお料理をご用意いただく予定です。

11月最後の週末、ささやかですが、お時間ありましたら

一緒にお祝いしていただけましたら幸いです。

<copse6周年パーティ>

11月26日(土)18時半〜

ご参加の予約は不要です。飲み物など持ち込み大歓迎。お気軽にお越しください。

tottoさんの料理講座のご報告。

今回で3度目となるtottoさんのスペシャル料理講座。

家族で仲間で、集うの日の料理を教えていただきました。

今回のメニューはこんな感じ。

今回のメニューはこんな感じ。

ターメリックピラフ、鶏肉のスパイス煮込み、

ギリシャ風サラダ、ゴルゴンゾーラのポテサラ、

デザートにドライフルーツとナッツのブラウニー。

さらに、サングリアもご用意くださり、

さらに、サングリアもご用意くださり、

透明感あふれる沖澤康平さんのグラスに入れると

パーティ気分が最高潮に盛り上がりました!

最後は一緒にいただきます!

最後は一緒にいただきます!

大勢で食卓を囲むだけで幸せな気持ちになりますね。

早朝の地震でざわついた気持ちがようやく、ほっとゆるんで

早朝の地震でざわついた気持ちがようやく、ほっとゆるんで

あ〜しあわせ。

毎度なごやかな料理講座ですが

毎度なごやかな料理講座ですが

小さな店らしい距離感のおかげで不思議な一体感が生まれる気がします。

それぞれの「集いの食卓」がさらに楽しくなりますように。

それぞれの「集いの食卓」がさらに楽しくなりますように。

tottoさんありがとうございました。

例年好評のドライフラワーグリュさんの注連縄づくり。

来年の酉年にちなんで、羽ばたく鶴をイメージした注連縄をつくります。

そういえば〝グリュ〟はフランス語で〝鶴〟の意味だったような。

まさにグリュさんにふさわしい注連縄ですね。

今回は縄を編むところから床座りで行いますので、

(足の指を使って行います)ズボンを履いてきてください。

ワークショップはもちろんですが

ご注文の上ご購入も可能です。

お問い合わせは店頭もしくはcopse

<酉の注連縄づくり>

12月19日(月)10時〜 参加費3300円

「冬のおくりもの」展にご参加いただく糸作家の

ソウマノリコさんは、糸を紡ぐところから作品を手がけるだけでなく、

身近なものを素敵に変身させる名人です。

そこで今回の展示に合わせて2つのワークショップをしていただきます。

ひとつが履き古したくつ下でつくる「くつ下クマ」。

このクマのなんともいえない脱力感にひと目惚れしました。

しかも履き古したくつ下でつくる、というのがなんともいえず嬉しい気分。

「新品のくつ下では、このくたっとした感じには仕上がらないので

ぜひ履き古したくつ下をお持ちください」とソウマさん。

余っているボタンもぜひ一緒に。

そしてもうひとつが「つくろいキノコ」。穴が空いてしまったり、

破れたりした洋服を装飾的に補修する方法を教えていただきます。

最近、ダーニングと呼ばれて雑誌などでも特集されているようですが、

ソウマさんはあえて日本に昔からある〝つくろう〟という習慣を

若い方にも知ってほしいとネーミングしたそうです。

キノコ型の木製の台を使用して、穴を糸で塗りつぶすようにお直ししますが、

この台もソウマさんが木工作家の方に直接オーダーしているもの。

手作りのキノコは一本一本がちがうため、

自分の手にしっくりなじむものを見つけて始めます。

「ステキなものを選んでプレゼントも楽しいけど、続けられる小さな手しごと。

大切につかいつづける楽しさを知ってもらいたくて

ワークショップを私から贈ります」とソウマさん。

ぶきっちょでも大丈夫!そのほうが独創的!!なんていわれると

ボタンつけすらろくにできない私も参加してみようかと思ってしまいます。笑

慌ただしい時期ですが、糸と針で素敵に変身させれば

なんだかよい年が迎えられそうな予感がします。

<つくろいキノコ>

12月13日(火)10時〜 参加費4500円(つくろいキノコ、糸、針込み)

*キノコご購入済みの方と、キャンセル待ちのみ受付中

定員各6名 所要時間1.5〜2h

+持ち物+つくろいたいもの(セーター、くつ下など)

<くつ下クマ>

12月18日(日) 10時〜 参加費2500円(材料費込み中わた)

定員各6名 所要時間1.5〜2h

+持ち物+くつ下一足分、裁縫道具、ボタン5個以上(目や鼻になります)

ゆるゆるで穴あきのくつ下で作ると愛嬌たっぷりで愛着もなおさら深い、

くつ下クマができますよ(くつ下は編目が大きすぎないもの)。

*いずれも基本的な運針ができる方が対象です。

気がつけば来週はもう12月!

12月はおくりもの展です。

寒い季節を暖かく乗り越えるためのアイテムや、

寒い季節を暖かく乗り越えるためのアイテムや、

贈りものにふさわしいアイテムをご紹介する恒例企画。

しかも、今年はスペシャル!

以前から気になっていた方にご参加いただけることになり

ご紹介したかったアレコレを、ご覧いただけそうです。

アクセサリーや小さな器を中心にご紹介するガラス作家の八木麻子さんをはじめ、

アクセサリーや小さな器を中心にご紹介するガラス作家の八木麻子さんをはじめ、

ニット帽の「77 NEEDLE WORKS(ナナナナニードルワークス)」、

ニット帽の「77 NEEDLE WORKS(ナナナナニードルワークス)」、

夏にもご参加いただいたかごバッグの「ardem su o」、

夏にもご参加いただいたかごバッグの「ardem su o」、

紙ものの「ノラヤ」さん、

紙ものの「ノラヤ」さん、

そして糸から紡いで織物をつくるソウマノリコさんは

そして糸から紡いで織物をつくるソウマノリコさんは

ストールやマフラーの作品のほかワークショップをしていただきます。

どなたも本当に素敵なものづくりをされている方ばかりで、

今からソワソワ、ワクワクしております。

例年のお約束、東京ワイナリー×スノウドロップのディナー会をはじめ

ドライフラワーグリュのリースやしめ縄、copseオリジナルのシュトレンも。

楽しみにいらしてくださいませ。

<冬の贈りもの>

12月7日(木)〜16日(土)*会期中無休

参加作家/ardem su o(かごバッグ)、ソウマノリコ(手織りマフラー、小物)、

77 NEEDLE WORKS(ニット帽)、ノラヤ(紙もの、カレンダー)、八木麻子(ガラス、アクセサリー)

<イベント>

12月10日(土)19時〜「東京ワイナリー」の夕べ 参加費5500円

大泉の名所「東京ワイナリー」のワインに合わせて、スノウドロップがスペシャルディナーを

ご用意!ワイン5種(予定)に合わせてお料理を作っていただきます。

<ソウマノリコさんのワークショップ>詳細はこちら→⭐︎

12月13日(火)10時〜「つくろいキノコ」参加費4500円(繕い用のキノコ付き)

12月18日(日)10時〜/13時〜「くつ下クマをつくろう」参加費2500円

<ドライフラワーグリュのワークショップ>詳細はこちら→⚪︎

12月19日(月)10時〜 「酉ののしめ縄づくり」参加費3300円

*価格は税抜きです。